Ventilator Blues (2/5)

COMPTON

Le jour où j'ai quitté Newark, il a plu ces trombes qui ont paralysé le nord de New York et que vous avez peut-être vu aux infos. C'est encore de France que j'apprends cette petite catastrophe qui, de là où je me tiens (13km de la capitale), me semble déjà loin. J'attends un bus qui mettra trois heures à se pointer et m'emportera à Philadelphia où j'attrape tout juste ma correspondance pour Wilmington, Delaware. Il est tard quand j'arrive, j'ai passé ma journée à attendre (3h) et rouler (3h) et je dois maintenant trouver un Airbnb dans cette petite ville à 200km au sud de New York. Meliha, turque depuis 5 ans ici, à cause du régressement de son pays sous la chape d'Erdogan, est caissière dans un supermarché et cycliste convaincue, ayant voyagé à travers l'Europe de cette façon. Elle me dit qu'il est difficile pour elle de s'intégrer (son anglais n'est pas terrible) et de trouver des compagnons pour faire du vélo (les routes sont bien plus dangereuses que par chez nous), alors elle se restreint à quelques petites sorties et entretient sa maison où elle reçoit quelques invités dans le mois grâce à Airbnb. Au matin elle m'offre un petit-déjeuner typique turc, et moi en échange je lui donne à écouter une chanson d'Altin Gun (elle connaissait l'originale et avait l'air tellement ravie de réentendre ça), que je mets souvent à l'hôtel la nuit (et qui remporte tous les suffrages de mes clients arabes, la culture turque étant très populaire chez eux). Je mets cap sur Woodstown, de l'autre côté de la rivière Delaware, en stop cette fois, je me frotte à l'exercice pour lequel je suis venu au final... je traverse un premier quartier nommé Compton, qui n'est pas sans rappeler un autre Compton de Los Angeles, quartier à peu près abandonné, population afro-américaine, et pas hyper rassurant (un flic me dira plus tard que j'étais fou de traverser ça à pieds), puis un autre où après que deux thugs me conseillent de plutôt faire du stop à la station service plus bas, un gars vient m'embrouiller et s'intéresse d'un peu trop près au contenu de mes affaires. Le salut vient de Donnia, une maman afro-américaine qui vient me tirer de là et me conduit jusqu'au Delaware Bridge où après une heure d'attente, un couple de retraités, Nancy et Gary (je dois dire au passage qu'ils étaient super mims et qu'ils m'ont laissé leur numéro si j'avais un souci), m'emmènent à ma destination : Cowtown !

COWTOWN RODEO, NJ

Bienvenue au dernier Rodeo de la saison ! Plein après-midi, les voitures se garent sur la pelouse pêle-mêle et l'ambiance est déjà la fête (j'entends crier « it's saturday night guys, let's get our pants off » {c'est samedi soir les gars, à poil}) et la place qui accueille un « flea market » (marché aux puces, mais bon ça ressemblait plus à des stands de marché qui vous vendent que des merdes qui font du bruit, clignotent, en sucre ou les trois à la fois) ferme sur les coups de 16h pour devenir un parking géant où des centaines de cowboys descendent de leurs pickups, tous plus gros et bruyants les uns que les autres. Après avoir récupérer mon pass Press pour la soirée (je dois remercier Kathy et Claudine du lieu pour ça), je lézarde entre les rangées de 4x4 où bons enfants, les gens se réunissent et semblent s'être donné le mot pour organiser entre eux leur pique-nique. Ici et là des paquets de chips format oreiller, des packs de bière légère Coors et des grills Weber pour faire des dizaines de hamburgers. Les enfants jouent à la balle (moitié soccer, moitié football) et les adultes s'affrontent au cornhole, leur genre de pétanque étasunienne où il faut lancer de petites sacs de sable dans le trou d'une planche inclinée à 6 ou 10 mètres devant soi. Bien sûr, là je ne suis pas dépaysé, ambiance festive, familiale en somme. Le ton change nettement cependant quand je vois flotter au vent ce drapeau que j'ai déjà vu à New York, aux couleurs du pays et montrant un Donald Trump rageur sous-titré d'un « Never Surrender » (je ne me rends pas !) ou cet autre « Trump for 2024 » ou cet autre encore « F≠CK BIDEN ». Au fond du parking, l'ambiance est plus polissonne puisqu'une troupe de « jeunes pour Trump » a établi campement devant leur soundsystem qui passe des classiques du rock chauvin style Lynyrd Skynyrd (pas réputé le plus libéral et progressif des groupes, quoique musicalement, il faut reconnaître que ce soit excellent) pendant qu'ils se bourrent la gueule allégrement tout en se pinçant les fesses. De l'autre côté du parking, les chevaux sont arrivés, peignés, brossés, sellés et encore flotte le drapeau « Trump for 2024 », bon, l'heure du spectacle approche, et je me faufile près de l'arène où je rencontre Andy (@kodakrazy), Bella sa copine et Ben (@benmacphoto) qui viennent de Philadelphie et assistent – après avoir suivi presque tous les précédents – au dernier show de l'année. Au programme, rodéo (sur cheval fou), capture et lutte de veau (lancé à pleine vitesse sur un choual, le cowboy doit s'élancer sur la tête de la bête qui galope au devant et le maitriser), capture de veau au lasso puis ligotage des pattounes et bien sûr, le clou du spectacle, le rodéo sur taureau. La foule est galvanisée par les speakers, et malgré mon anglais pas bien flamboyant, je décèle quand même un fond éminemment politique dans les propos (qu'Andy remarquait bien plus important ce soir que n'importe quelle fois précédente), leur culture et leur tradition qui ne plaisent pas aux uns, sont en danger, que c'est autour de ça qu'ils sont unis eux alors que les autres non, et qu'on leur en veut pour ça, bref, la grosse ficelle de la division est ici aussi à l'oeuvre. Pour ce qui est de l'ambiance en tribunes, je dois dire que les présents raffolaient des prestations proposées et applaudissaient autant la réussite que l'échec ou l'échappée de l'animal. Là où la foule éructait, c'est bien entendu dans le triomphe du cowboy sur son opposant animal, et le rodéo – un peu à l'instar du théâtre grec si j'ose – comme tout spectacle, a une fonction cathartique pour ces américains qui peuvent (j'imagine) trouver dans le domptage de la bête et ce qui se dresse face à lui quelque chose de justement autant rassurant que bestial : affirmer sa supériorité face aux événements. Malgré un ticket d'entrée à 30$ par adulte, le show affichait complet et les queues pour les stands de bouffe n'ont pas désempli de la soirée. Le spectacle quant à lui était vraiment fou pour le babtou que j'étais. Il a commencé par une minute de silence pour un cowboy qui a passé l'arme à gauche et un hommage qui montrait à quel point c'était un homme bon et un américain de classe. Beaucoup dans le public pleuraient réellement à ces mots. Ensuite, il y a eu l'hymne national, avec une cavalière toute de stars and stripes vêtue, immobile sur son destrier, bannière au vent. Et enfin le show a commencé par le rodéo sur cheval fou. Si cela ne dure pas plus d'une vingtaine de secondes, il faut avouer que le cheval se démène comme il peut pour désarçonner son cavalier avant d'abandonner. De là, vous apercevez vraiment les quelques poses célèbres qui vous sautent aux yeux dès qu'on vous parle de rodéo. Et comme toutes les épreuves du soir, ça ne peut durer que deux ou trois secondes tant la bête est survoltée. Je pense que c'est vraiment ce que j'ai préféré du show, c'est très pictural en tout cas. Ensuite est venue la lutte avec les veaux, qui me semble à moi l'épreuve la plus what the fuck (genre comment des cowboys en sont venus à imaginer ce truc, ils s'emmerdent vraiment dans leurs ranchs) et l'épreuve de rapidité de capture au lasso et enfin celle du taureau, qui malgré la fureur du bestiau, est contrebalancée par la rapidité de l'essai (si le gars tient plus de 5 secondes c'est un miracle) et la distance à laquelle se passait l'action (très proche de l'enclos où il est gardé avant d'être libéré), ce qui se passait ensuite consistait pour les assistants à essayer de faire revenir le taureau dans son box et je dois dire qu'il faut une certain paire de boules pour se foutre à pieds dans cette arène face à la bête.

Ou être complètement con.

C'est peut-être ça l'Amérique au final. Ce dilemme difficilement solvable.

LES ENNUIS ARRIVENT

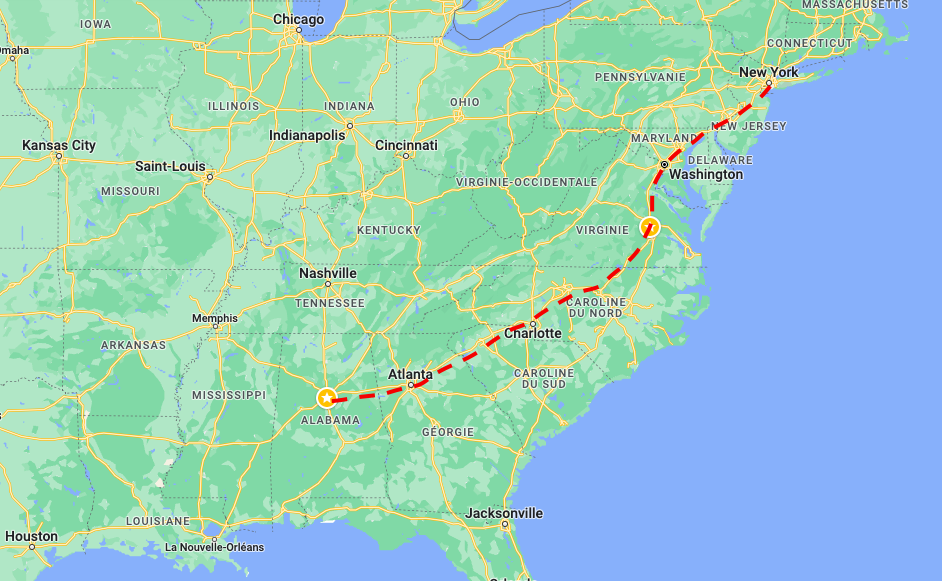

Arriver à Cowtown n'était pas si simple, en repartir sera une autre paire de manches. Après une nouvelle heure d'attente sur le bord de cette départementale, un couple finit par s'arrêter (parce que ça défilait quand même) et me propose de commander un Uber pour retourner au moins jusqu'au Delaware Bridge. Comprenez bien qu'ici, un dimanche matin en rase campagne, sans votre bagnole, vous n'irez nul-part. Je décline même si on me l'avait jamais fait ce coup-là et que leur attention est touchante mais c'est finalement John, ex-boulanger libidineux qui m'a demandé mon « orientation sexuelle », qui me conduira au repère des routiers du coin juste avant le Delaware Bridge. Mon plan, soufflé par Andy, trouver un poids lourd pour l'autoroute 95 qui descend jusqu'en Floride. La réalité ? De la soixantaine de chauffeurs que j'ai questionné, un dixième semblait enclin à me prendre avec eux mais allait au nord, et le reste m'a plus ou moins gentiment fait comprendre que c'était mort (parce qu'aussi les compagnies qui les emploient leur interdisent de prendre des autostoppeurs). Malgré un petit arrêt à un diner tenu par des turcs qui m'ont pris en photo pour leur page Facebook et offert une ristourne, j'ai poireauté à Deepwater tout le reste de la journée. Au soir, je pensais camper au bord de la rivière Delaware, puis je me suis ravisé, lui préférant un terrain de baseball local qui, un lundi matin, ne serait pas fréquenté. Erreur mon cher Watson... 8h30, sirènes de police car l'employé d'entretien a vu ma tente et directement appelé le 911. Malgré ça, le policier a vraiment été sympa. Il m'a dit qu'il pensait que j'étais un junkie (apparemment y'a un problème d'héroïne dans cette petite ville) p'tete bien cané dans le fond de sa tente. Mais après un check de mon identité à la centrale (je suis clean, ouf), il m'a laissé remballé ma tente trempée et prendre mon p'tit déj au soleil pendant que la toile séchait. C'est peu après, reprenant mon autostop à l'entrée de l'autoroute menant au pont (et plus loin à l'highway 95) qu'au bout de 45 minutes deux nouvelles voitures de flics s'arrêtent « parce que quelqu'un les a appelé ». Alors je m'étonne et eux se sentent un peu désolés, j'explique la situation, je suis bloqué dans le New Jersey parce que personne ne veut me ramener de l'autre côté de la rivière et qu'il n'y a pas d'autre moyen de s'y rendre (même à pieds ou alors en faisant un graaaand tour) et finalement l'un des deux me propose de m'emmener à la gare de Wilmington et en voiture Simone, je me sens tel un véritable repris de justice à l'arrière de son SUV blindé et grillagé, où seule une énorme mitrailleuse tient compagnie à l'agent qui me sert de taxi. En vérité, son service rendu est une tactique éculée de balancer ses problèmes à la frontière de l'état voisin pour ne plus avoir à les gérer. Avant de me quitter, l'agent me dit que c'est la mentalité du nord par ici, l'autostop ne fonctionne pas et les gens sont plutôt défiants. Peut-être aurais-je plus de chance au sud, en tout cas, les gens sont plus sympas m'avoue-t-il et je monte ainsi dans un train pour Washington.

RICHMOND, VIRGINIA

À Washington, j'essaie fébrilement d'entourlouper la contrôleuse qui vient de relayer son collègue, en faisant l'endormi et en espérant très fort pouvoir jouer l'étonné quand le train aura fini par redécoller de Washington et poursuivi sa route vers la Virginie. Bon, au final j'ai payé mon ticket comme les autres pour poursuivre l'aventure dans le même train et ça m'a coûté moins cher que si j'en avais pris un direct pour Richmond, allez comprendre. Arrivé dans la capitale de l'état de Virginie dont je ne connais absolument rien, il fait nuit, je mets un certain temps à errer le long de rails pour essayer de trouver un carré d'herbe tranquille afin de poser la tente, hésite à squatter une cage d'escalier d'une de ces résidences refaites à neuf qui pullulent dans les anciens quartiers indus de la rive sud de la ville, puis trouve un coin le long d'un piteux canal à l'ombre d'une résidence sortie de terre. Ce matin ce sera un réveil avec d'autres sirènes, les trains de marchandises qui circulent nuit et jour à Richmond jouent de la corne à chaque intersection car la barrière de chemin de fer ne semble pas avoir conquis la ville. Je vais même vous dire, j'ai vu des voitures et un bus de la ville traverser au nez et à la barde de ce train qui klaxonnait comme un fou et voyait déjà le pire advenir. En fait, les gens ont l'air habitué ici, mais bon dieu quel boucan toute la journée ! C'est même ce qui m'a sauté aux yeux ici. Pour avoir passé trois nuits à différents spots (en ville c'est plutôt risqué de s'ancrer quelque part), je me suis fait la réflexion que ça ne s'arrêtait tout bonnement jamais ! Entre les trains de marchandises, les trains à passagers, l'Interstate 95 (très longue et massive autoroute), les autres autoroutes qui passent dans la ville, les sirènes des pompiers, ambulances, flics, le trafic, c'est un bourdon qui ne faiblit que très rarement, devient gênant quand la nuit tombe et ne se fait jamais oublier. Autre déroute : le stop. Forcément, après quelques défaites comme celles du New Jersey, je retente maintenant qu'on est plus au sud mais sans plus de succès. J'interroge et tout le monde me répond la même chose : « ah oui, ça ne se fait pas du tout aux Etats-Unis ». En parlant avec mon père, il semblerait que je sois toujours bloqué dans la matrice des années 60-70 (je pense au film Scarecrow avec Pacino et Gene Hackman – difficile de ne pas vous recommander The Conversation de Coppola avec ce même Hackman – ou à Thunderbolt & Lightfoot, duo Jeff Bridges/Eastwood) où effectivement la pratique fonctionnait bien à travers tout le pays. Comme chez nous, des vagues massives d'histoires sordides ont sapé cette pratique, en même temps qu'une peur bien réelle de l'inconnu et l'étranger, à mon humble avis, multipliée depuis 2001. Et tout le monde a une voiture ici de toutes façons parait-il. En tout cas, tout est fait pour : les distances énormes (j'avoue que malgré quelques parties sur GeoGuessr, je me rendais pas vraiment compte de combien c'était vraiment immense), les infrastructures routières, les parkings partout et une lacune en transport public qui m'a mis à mal. Je m'explique, sans stop, il faut bien que je me rapatrie sur un autre moyen de locomotion, hors, arrivé à Richmond, plus aucun train direct pour le sud ou le sud-ouest. On arrive à des temps de trajets délirants (je vous parle de 15 à 21 heures, avec plusieurs changements) pour des distances qui sont de l'ordre de 4 à 6 heures en bagnole. De là aussi, une réponse qui m'est revenue plusieurs fois quand j'évoquais mon désolement à ce que le stop ne fonctionne pas : prends les trains de marchandises (trainhopping). Il semblerait que la réponse des voyageurs téméraires à l'absence de services publics soit celle-ci puisque ces trains de marchandises eux, circulent bien jour et nuit, et dans toutes les longueurs et largeurs du pays. Je ne vous cache pas que c'est un doux rêve pour moi que de voyager de la sorte, aussi j'ai interrogé tant que j'ai pu dans la ville, pas trouvé de personne qui pouvait m'aider à ce sujet (où s'arrêtent ces trains, dans quelle direction vont-ils et à quelle heure, bien entendu ces trucs ne peuvent pas être su du grand public ni ne sont marqués sur le train, ce sont des secrets bien gardés des trainhoppers). Bon passons maintenant aux bons points de Richmond, parce que je rouspète depuis le début mais en vérité, la ville est vraiment sympa. Comme les autres villes américaines (pas genre New York qui fait figure d'exception, qui est considérée à juste titre comme très européenne dans son configuration), à Richmond il n'y a pas de véritable centre historique comme chez nous, tout s'organise en quartier. Au milieu de la ville se dressent les buildings, le Capitol (le siège de l'état de Virginie) et ses institutions et banques, et autour de ça, plusieurs quartiers plus ou moins résidentiels ou commerçants. Church Hill, près de la gare est bien sympa pour ses restaus du monde (colombien, mexicain, éthiopien, asiatique, etc) et son parc qui donne une vue bien dégagée sur la James River et le coucher de soleil ; Carytown, à l'ouest, rassemble les échoppes d'hipster (café, vélo, boulangerie, frippes) et d'autres restaus du monde ; Fan District est principalement résidentiel et friqué même si l'avenue principale de Broadway dans sa première section fait peur sa race (tous les magasins sont fermés depuis mille ans à cause des loyers trop élevés et de la proximité avec le centre administratif et le Capitol) ; et on a VCU (Virginia Commonwealth University) au centre, un campus énorme à l'américaine qui s'étale sur plusieurs blocs et propose tout ce qu'on peut imaginer (stades, bibliothèque, salle de spectacle, cantine, résidences, police !, et j'en passe). La population de Richmond est donc bien influencée par cette fréquentation étudiante comme on peut se l'imaginer et, avec un paquet de fresques engagées qui agrémente les murs de la ville, j'ai été agréablement surpris de trouver une population très largement favorable aux causes Black Lives Matter ou à l'inclusion de toutes les minorités et pluralités (notamment sexuelles, représentées par un drapeau affiché sur beaucoup de bars, restaus et commerces et repris sur les frontons de quelques habitations). Il m'a été dit par Luke, skateur de 30 ans, afro-américain et originaire d'un petit bled du nord de l'état que c'était vraiment propre à Richmond et pas au reste de l'état plutôt tradi et conservateur (comme ça peut l'être à Austin, capitale du Texas). De manière générale, j'ai l'impression qu'en Amérique on hésite pas trop à montrer ses convictions, que ce soit sur sa voiture ou son perron, par des autocollants ou des bannières. Ainsi, sur plusieurs maisons d'Oregon Hill où les propriétaires rivalisaient d'ingéniosités et déploiements aux couleurs d'Halloween, j'ai vu des pancartes « No Casino » contre un projet très disputé (magouilles du maire et ses proches d'après l'habitant qui m'a répondu) d'implantation d'un casino dans le comté (le troisième (!) referendum a lieu début novembre).

BIRMINGHAM, ALABAMA

J'embarque dans un bus pour 14 heures de voyage. L'option de s'arrêter à Atlanta n'a jamais abouti et le prix des logements étant exorbitant, j'ai décidé de pousser un peu plus loin, dépasser la Géorgie pour atterrir dans l'état de l'Alabama. Si mon but premier était de visiter Savannah sur la côte d'après les conseils d'Agathe, je me suis rendu à l'évidence qu'il n'était déjà pas simple de s'y rendre mais que cela risquait d'être une sacrée paire de manches d'en repartir en direction de l'ouest. Comme je vous ai dit précédemment, les transports publics aux Etats-Unis sont loins d'être ceux dont nous disposons, chanceux européens voyageant d'un pays à l'autre, d'une capitale à un bled paumé sans trop de difficulté. Passé Richmond, sur la plupart des axes que j'envisageais de prendre, il n'était plus question que de bus comme unique alternative à mes déplacements, et cela m'a réellement pesé. Après toute cette route en compagnie d'un acrobate roux d'origine texane qui m'en a raconté de bien bonnes sur sa région natale que je m'apprête à aborder, un arrêt à la gare de bus d'Atlanta qui craint sa race (de nuit askip c'est un véritable coupe gorge), je mets pied à terre à Birmingham, plus grosse ville de l'état connu pour son chauvinisme même pas étasunien mais alabamien dira-t-on, son racisme et sa pauvreté (est-ce que ça ne va pas ensemble parfois?). Je vous avais mentionné Lynyrd Skynyrd dans le précédent article, leur hit Sweet Home Alabama, ils sont de pas loin, Jacksonville, dans l'état voisin, la Floride ! On peut aussi citer, les Doors, Neil Young pour la chanson éponyme ou le groupe de country qui s'appelle tout simplement comme son état, mais c'est les Stones qui me viennent en tête (la moiteur de leur blues m'évoque la chaleur locale et les troquets cracras) quand j'aborde cette région du sud des Etats-Unis où je vois fleurir le long des routes les premiers drapeaux confédérés (souvenez-vous la Guerre de Sécession dans la seconde moitié du XIXe siècle, juste après la guerre d'indépendance) qui ont une lourde connotation relative aux valeurs que défendaient justement ces états confédérés (globalement le sud-est américain) à savoir l'exploitation des esclaves et un ordre racial, parmi quelques autres traditions (dont le fameux port d'armes). C'est aussi le long des routes boisées où les toutes premières feuilles jaunes apparaissent que j'aperçois des maisons barricadées, abandonnées ou plus ou moins effondrées. Arrivé à Birmingham, c'est presque la même musique puisque la moitié des magasins de la ville ont l'air d'avoir mis la clé sous la porte il y a plus de dix ou vingt ans. Dans le quartier de mon Airbnb (une auberge de jeunesse dans un état déplorable, à l'image de la maison qui l'accueille), le jeu s'avère être de deviner quelle maison est habitée, qu'importe son état cosmétique qui parfois s'avère être trompeur. Mais alors que s'est-il passé à Birmingham ? Eh bien j'ai comme à mon habitude interrogé, à droite à gauche, des habitants, pour obtenir des petits morceaux de réponse. Malgré leur accent à couper au couteau (ici on a globalement la flemme d'articuler, et pour ceux qui ont encore des dents, s'agirait de pas mâcher vos mots) j'ai compris que la ville avait connu un certain déclin après son faste qui l'a consacré de Smoke City (cité fumante, rapport aux cheminées de ses fonderies d'acier et industries) à Magic City (là j'avoue... personne a su me donner d'explication pour cette stratégie marketing datant des années 80 – en fait après vérif, ce surnom lui vient de son essor spectaculaire qu'elle a connu grâce aux minerais et plus récemment grâce à ses étudiants et son hôpital). La ville a perdu entre les années 70 et 2000 près de 40% de sa population avec le ralentissement de l'activité minière et ce que cette activité générait autour d'elle, c'est ce qui explique en partie l'abandon d'un grand nombre de maisons et de locaux commerciaux dans la ville. Une autre raison soufflée par Jim à propos des magasins fermés, c'est qu'à un certain moment où les loyers du centre étaient assez hauts, les promoteurs et grandes chaines de magasins se sont installés en périphérie de la ville, ce qui a déporté petit à petit la population vers le pourtour de la ville plutôt que son centre qui m'évoque à moi un arrêt dans le temps tellement la partie au nord des rails de la ville s'est conservée dans cet état de mort-vivante. Au sud des rails qui scindent la ville, le campus de l'University d'Alabama de Birmingham est flambant neuf avec son gigantesque hôpital. Plus loin dans les collines de Red Mountain on retrouve une population (majoritairement blanche) très aisée qui contraste avec la diamétralement opposée Uptown des collines du nord où (excepté Norwood, ancien quartier résidentiel chic réhabilité depuis quelques années, où les baraques se vendaient entre 20 et 40 000$ et en valent aujourd'hui dix fois plus) tout est laissé en l'état, décrépi, ravagé par la météo et le temps. Poussant plus loin mes explorations, je me rends compte en fait que c'est un gros tour d'horloge quasi complet de la ville qui partage le destin d'Uptown. Si les maisons tiennent encore debout, si elles ne sont pas vandalisées, alors peut-être quelqu'un vit-il derrière ces fenêtres comblées par de larges planches de bois. Il faut vraiment passer dans ces rues pour se rendre compte de l'état de désolation dans lequel vivent ces familles qui sont exclusivement, encore une fois je le note, afro-américaines. Même chose pour les clodos. À part quelques rares exceptions depuis New York, tous ceux que j'ai pu voir étaient afro-américains. Bien sûr ce qu'on appelle les white trashs existent, les pauvres blancs, qui vivent dans des mobiles homes, des caravanes, ou les junkies des villes, tout ça est bien réel, mais là où je passe, c'est tout le temps le même schéma, et la pauvreté touche quasi exclusivement une frange de cette population : celle du couleur noire. Pourtant, Birmingham a un lourd héritage, tantôt d'état confédéré que justement de lieu où la communauté afro-américaine a sonné la révolte contre la suprématie blanche. C'est ici en 1963 que Marthin Luther King est arrêté et écrit sa lettre depuis une cellule qui sera un événement déterminant dans la lutte contre la ségrégation et l'organisation de la marche sur Washington. Angela Davis, célèbre militante liée aux Black Panthers et aux Droits civiques a également grandi ici, dans une ville qui était considérée dans les années 50 comme la plus injuste, raciste et dure envers la communauté noire.

Maintenant que vaut Birmingham à ce jour ?

Eh bien je dois dire que la ville me plait bien. Les gens y sont très sympas pour la plupart et j'adore ses petits recoins qui nous ramènent 30 ans en arrière. Malgré quelques faiblesses (pas de plan d'eau, pas beaucoup de parcs) dans son immense quadrillage, c'est une ville très calme, animée par de petits événements le weekend (j'ai assisté à un festival consacré à la communauté grecque de la ville, puis à deux événements/concerts organisés par des communautés afro-américaines – c'est d'ailleurs très étonnant de relever que j'étais le seul blanc encore une fois à ces événements, les communautés ne se mélangent pas vraiment ici on dirait, surtout si ces événements se tiennent en dehors du centre ville) et qui plait beaucoup aux gens qui y habitent ou qui en sont originaires (et qui soit y vivent encore soit y reviennent). Comme toutes les grandes villes d'Amérique, l'inflation et la gentrification s'abattent notamment sur le secteur du logement. Avec un quartier au sud des rails complètement refait à neuf, le centre ville devient un lieu où les plus modestes ne peuvent plus se rendre parce que les restaurants et boutiques sont hors de leur portée, malgré un système de bus qui permet de desservir les différentes banlieues de la ville. Enfin, Birmingham est un point de passage de nombreux trains (de fret notamment) et un arrêt de la ligne New-York > New Orleans que je m'apprête à prendre demain midi pour atteindre le golfe du Mexique.

À Birmingham, j'ai non seulement longuement échangé avec le vieux Jim, retraité qui aide son petit fils à tenir ouvert une friperie dans le quartier branché de Five Points South, papy étonnamment progressiste qui lui aussi fait le constat d'un fossé qui se creuse non seulement entre les écarts de richesse et de pauvreté au sein de sa ville et de son pays, mais aussi de la profonde division de deux bords américains : les pro-Trump et les autres. J'ai rencontré dans le Railroad Park Brendan et son fils, Jaylen, âgé de douze ou treize ans et passionné de train, au point de venir les observer, les écouter (via son talkie il intercepte les conversations entre techniciens) et les prendre en photo à chacun de leurs passages. Dans l'auberge de jeunesse, deux rugbywomen amateures, Chloé et Brenda, de New Orleans m'ont invité à les rejoindre pour découvrir leur ville quelques jours plus tard et j'ai longuement discuté avec Esther, hongroise d'une trentaine d'année, en voyage solo à moto de New York à Ushuaïa, et Jia, étudiante chinoise au Canada en voyage solo mais auto cette fois, sur les particularités des USA mais aussi notre propre perception du monde à remettre sans arrêt en question et à la nouvelle profondeur que peuvent acquérir nos perspectives grâce à nos multiples rencontres et contacts avec d'autres visions et cultures que la nôtre. C'était encore, depuis mon départ de New York, une dizaine de jours enrichissante.